他聚焦肺癌靶向治疗难题,在转化医学领域进行泛素化降解相关的新靶点探索研发;他深入基层挂职,从零开始帮助地市医院铺路架桥;他从一名年轻的外科医生,成长为国际肺癌协会专委会委员。他是秦思达,西安交通大学第一附属医院胸外科副主任医师,陕西省卫健委青年拔尖人才,一位兼具国际视野与家国情怀的新时代青年医生。

一、探索肺癌新靶点:从临床痛点走向转化前沿

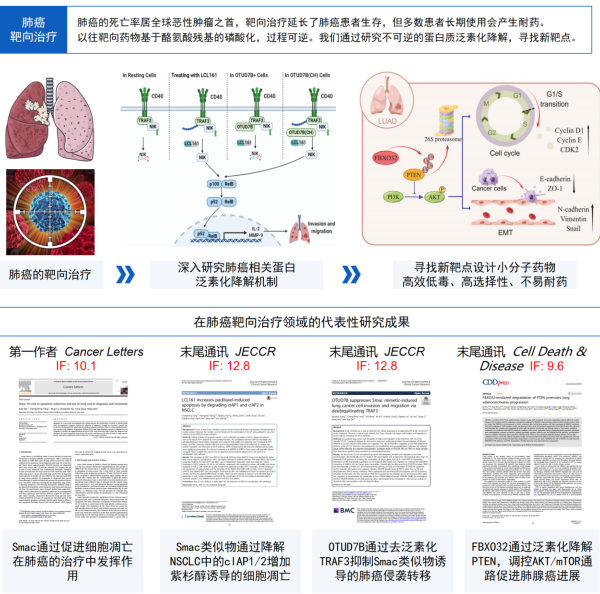

肺癌,长期占据全球恶性肿瘤发病与死亡之首。尽管靶向治疗显著延长了患者生存期,但耐药问题始终如影随形,成为悬在患者头上的“达摩克利斯之剑”。

“目前临床广泛使用的靶向药物,多数针对的是酪氨酸激酶磷酸化这一可逆过程,患者长期使用后极易发生耐药突变,导致疾病复发进展。”秦思达解释道。正是基于这一临床痛点,他将研究目光投向了更为根本的蛋白泛素化降解机制。

“泛素化降解如同给需要被清除的蛋白贴上‘死亡标签’,随后蛋白酶体会将其彻底降解。这是一个不可逆的过程。如果我们能利用这一机制精准降解致癌蛋白,就有望从根源上规避耐药问题。”

怀抱这一设想,他带领团队开始了系统性探索。通过差异性基因筛选和功能验证,他们成功发现了FBXO32、Smac等一批具有肺癌治疗潜力的新靶点,并在此基础上研发了CAS368、LCL161等抗癌新药。相关研究先后获得国家自然科学基金青年及面上项目、陕西省卫健委青拔人才项目、省自然科学基金等9项课题支持,累计经费170万元。成果陆续发表在 Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (IF:12.8) Cancer Letters(IF:10.1)Cell Death & Disease(IF:9.6)等权威期刊,以第一/通讯作者发表SCI论文20余篇,获国家发明专利2项,并荣获陕西省科技进步奖二等奖1次、三等奖1次。

二、作为中国代表:走进国际肺癌学术组织

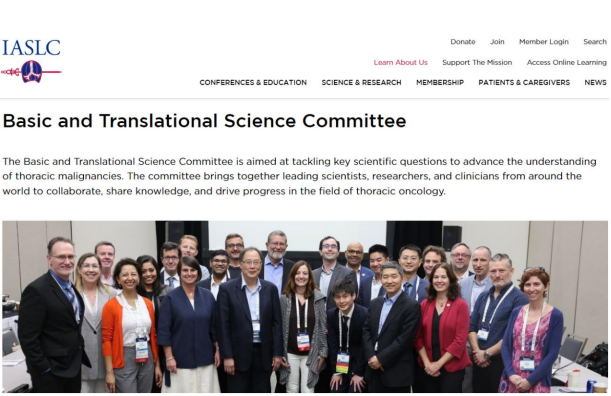

2023年,秦思达迎来学术生涯的一个重要里程碑——经过严格遴选,他当选为国际肺癌研究协会(IASLC)首届基础与转化科学专业委员会(BaTS)委员。IASLC是全球最具影响力的肺癌专业学术组织,而BaTS委员会全球仅设30个席位,旨在汇聚全球肺癌基础与转化研究领域的顶尖中青年才俊,中国大陆仅有两人获此殊荣。

“近年来,越来越多的华人学者在国际学术舞台发挥着重要作用。非常荣幸能够成为BaTS委员,这是国际学界对我们医院和科室在肺癌转化研究领域工作的认可,也是我进行肺癌转化研究的新起点。”秦思达说。

入选后,他积极参与专委会举办的各项学术活动。2025年,他作为唯一来自中国的作者,参与了BaTS专委会撰写的年度综述Advances in Lung Cancer Basic and Translational Research in 2025。该文系统梳理并展望了肺癌研究领域的最新突破与未来方向,发表于胸部肿瘤学顶级期刊Journal of Thoracic Oncology(IF=20.8)。

“在参与国际学术交流的过程中,我深刻感受到,中国学者从‘参与者’到‘贡献者’,再到‘引领者’,在国际学术舞台上的声音正变得越来越响亮。而我们年轻人要更加努力,拿出更多高质量、原创性的研究成果,积极参与国际对话,将中国的临床经验和科研成果融入全球抗癌事业中。”

三、深入基层:为地市医院发展铺路架桥

2019年,经陕西省委组织部和医院选派推荐,秦思达赴汉中市铁路中心医院,开始了为期一年的挂职副院长工作。

从委属委管的大型三甲医院到地市级医院,他面对的不仅是平台的转换,更是医疗资源、理念和管理模式的巨大差异。“这里的肿瘤诊疗体系相对薄弱,很多患者不得不辗转至西安求医。我们的核心任务,就是帮助医院提升自身‘造血’能力,让老百姓在家门口就能享受到规范的肿瘤诊疗服务。”

他首先致力于搭建桥梁,促进汉中铁路中心医院与交大一附院的紧密协作,推动专家下沉、科室共建和远程会诊。他牵头成立了医院教学与科研领导小组,系统性地建立了科研项目管理、人才培养等一系列制度,实现了该院科教工作“从无到有”的突破。

挂职期间,他牵头创建了医院的重点布局学科——肿瘤科,并担任首任主任。从科室规划、场地布局、设备添加,到人才引进、流程制定、技术开展,他事无巨细,全程参与。在他的推动下,医院规范了常见肿瘤的诊疗路径,引入了多项新技术,初步构建起一支结构合理的肿瘤诊疗人才梯队。

此外,他还积极在全市范围内组织学术交流和健康科普活动,提升区域肿瘤防治水平与公众健康素养。在疫情防控期间,他同样冲锋在前,组织协调防控排查,筑牢基层健康防线。

“这一年,让我跳出了大医院医生的视角,站在基层理解‘人民健康所需’。国家医学中心的建设,不仅要有技术创新的‘高峰’,更要有关怀基层的‘辐射’。把优质医疗资源沉下去,把基层能力提上来,这是我们这一代医务工作者应有的担当。”秦思达说道。

四、医工交叉:为国家医学中心建设贡献青年智慧

医工交叉是我院建设国家医学中心的一大特色。秦思达积极响应医院战略,与校内多个优势工科团队开展了深入合作。

他与前沿科学技术研究院孙柏教授团队联合申报“西安交通大学医工交叉团队”,探索“忆阻器在胸外科的应用”。忆阻器作为一种新型微纳电子器件,在生物传感领域展现出巨大潜力,为心肺疾病的精准管理提供了全新解决方案。该项突破性研究成果于2025年发表在材料学顶尖期刊 Advanced Materials(IF:26.8)上。此外,他还与材料学院胥伟军教授合作,共同开发新型纳米药物递送系统,相关成果发表于Journal of Nanobiotechnology (IF:12.6);与前沿院郭保林教授合作,探索功能性水凝胶在肺癌治疗领域的应用。

“医工交叉不是简单的概念叠加,而是以临床真实需求为牵引,用工程技术的理念和方法,创造出全新的诊疗策略和工具。国家医学中心为我们提供了前所未有的平台和机遇,鼓励我们打破学科壁垒,去做一些开创性的工作。”

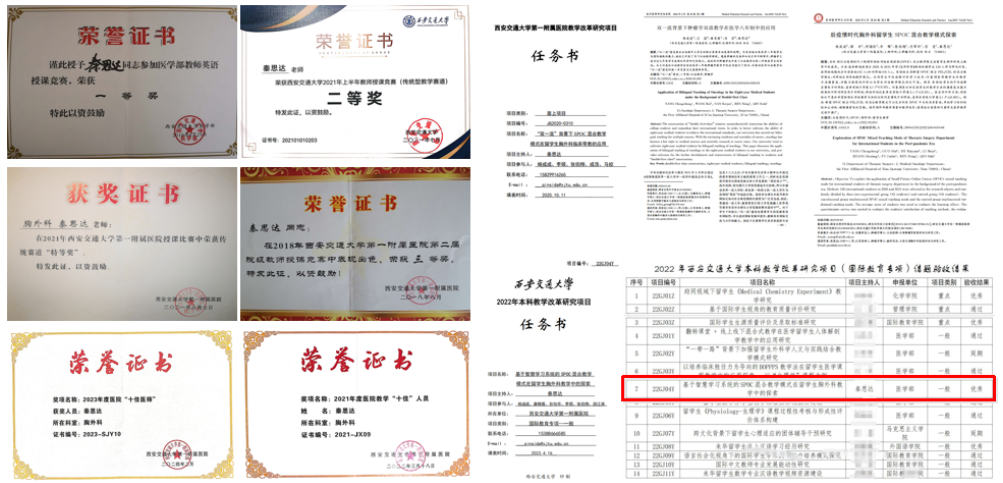

同时,作为博士研究生导师和医工交叉博士后导师,秦思达深知人才培养的重要性。目前他已培养(含合作指导)博士、硕士研究生9名,并承担研究生及留学生的教学工作。他主持校、院级教改项目各1项,发表教学论文3篇,获得校级教师授课竞赛二等奖、医学部英语授课竞赛一等奖、院级特等奖、院级“十佳教师”等多个教学奖项及荣誉。

“我个人成长的每一步,都离不开医院和科室平台的培养,离不开前辈老师的悉心指导。现在,我有责任将这份对医学的热爱、对科学的严谨、对患者的关怀传递给年轻一代。看到他们的成长,是我作为老师最大的成就。”

从国际学术舞台到基层医院科室,从实验室靶点探索到临床新药研发,秦思达的身份在变,场景在变,但其“一辈子办成一件事”的执着信念未曾改变。作为西安交大一附院第二届“创建国家医学中心青年先锋”,他用行动证明:中国青年医者,既能在世界前沿领域勇攀高峰,也能在人民需要处扎根奉献。他的成长轨迹,与国家医学中心建设的宏伟蓝图同频共振;他的奋斗故事,也正在激励更多的一附院青年为医院发展和国家卫生健康事业不懈奋斗。