“孩子班上三分之一的同学都请假了”,“医院发热门诊排起长队”,“家里老人突然高烧到39℃”…… 全国多地疾控中心发布预警:甲型流感(简称“甲流”)进入高发季。作为流感家族中传染性强、易引发聚集性疫情的“活跃分子”,甲流究竟该如何预防?哪些人群需要重点防护?日常生活中哪些习惯能筑起“健康防线”?

一、认识甲流:它比普通感冒“凶”在哪里?

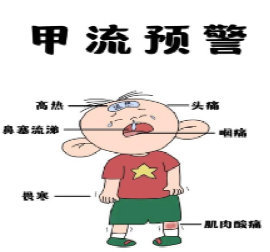

甲流是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病,主要通过飞沫(咳嗽、打喷嚏)和密切接触传播,潜伏期通常为1-4天(平均2天)。与普通感冒不同,甲流的“攻击性”更强——患者常突发高热(体温39-40℃)、全身肌肉酸痛、乏力,部分人伴随咽痛、咳嗽、呕吐腹泻等症状,严重时可能引发肺炎、心肌炎等并发症,尤其对儿童、老年人、孕妇及慢性病患者威胁更大。当前流行的主要是甲型H1N1和H3N2亚型,病毒变异较快,人群普遍易感。学校、托幼机构、养老院等人员密集场所,因空气流通差、接触频繁,容易出现聚集性疫情。

二、预防甲流,核心措施就6条

1. 接种疫苗:最有效的“主动防御”

“接种流感疫苗是预防甲流最经济、最有效的手段!”疫苗能显著降低感染风险,即使感染也能减轻症状、减少重症。关键提醒:

①最佳接种时间是每年9-11月(流感季前),但若已进入流感

期,未接种者仍应尽快补种;

②孕妇、6月龄以上儿童、60岁以上老人、慢性病患者(如哮喘糖尿病)等高危人群优先接种;

③疫苗保护期约6-8个月,去年接种过的今年仍需补打(病毒可能变异)。

2. 戴对口罩:阻断传播的“物理屏障”

甲流病毒可通过飞沫传播(咳嗽、说话产生的飞沫可扩散至1米外),正确佩戴口罩能降低约70%的感染风险。具体场景:

①出现发热、咳嗽等疑似症状时,必须佩戴医用外科口罩;

②进入医院、商场、车站等人员密集场所,或接触流感样病例后,建议佩戴口罩;

③避免重复使用一次性口罩,若口罩潮湿、污染或破损,需及时更换。

3. 勤洗手:别让病毒“搭便车”

手接触被病毒污染的物体表面(如电梯按钮、门把手)后,再触摸口鼻眼,是病毒入侵的重要途径。正确洗手步骤(七步洗手法):掌心相对搓洗→手指交叉搓洗指缝→掌心搓洗对手手背→指尖搓洗掌心→拇指单独搓洗→手腕清洗。全程至少20秒,用流动水+肥皂/洗手液效果最佳。无洗手条件时,可用含酒精的免洗消毒液替代。

4. 少聚集、多通风:降低环境病毒浓度

密闭空间病毒容易累积,尽量减少去人群密集、通风不良的场所(如棋牌室、KTV)。家庭、办公室等场所每天至少开窗通风3次,每次30分钟以上(避开早晚低温时段),或使用空气净化器保持空气流通。

5. 高危人群:做好“额外防护”

儿童、老人、孕妇及慢性病患者是重症高风险人群,除上述措施外需注意:

①儿童:避免带病上学,玩具、餐具定期消毒;

②老人:外出回家后及时更换外衣,避免用手直接触碰口鼻;

③孕妇:出现发热立即就医,避免自行用药;

④慢性病患者:规律服药控制基础病,流感季减少长途旅行。

6. 药物预防:仅作为“应急补充”

奥司他韦等抗病毒药物可抑制流感病毒复制,但不能代替疫苗。仅适用于:

①密切接触甲流患者的高危人群(如家人确诊);

②流感季中出现发热等早期症状(发病48小时内使用效果最佳)。需在医生指导下使用,不可自行囤药或长期服用。

三、这些误区,千万别信!

❌ “得过甲流就有终身抗体”——甲流病毒易变异,感染后仅对同型病毒短期免疫,仍可能再次感染其他亚型。

❌ “喝姜汤、熏醋能防甲流”——生姜中的姜辣素、醋酸均无明确抗病毒作用,熏醋还可能刺激呼吸道黏膜。

❌ “感冒了硬扛不吃药”——甲流可能引发肺炎等并发症,高危人群出现持续高热(>3天)、呼吸急促、意识模糊等症状,务必及时就医。

甲流可防可控,关键在于“早准备、早行动”。从接种疫苗到日常卫生习惯,从个人防护到家庭管理,每一个细节都是阻断传播的关键。正如疾控专家所言:“没有‘绝对安全’的环境,但有‘足够安全’的行为。”这个冬天,让我们用科学防护守护自己和家人的健康!