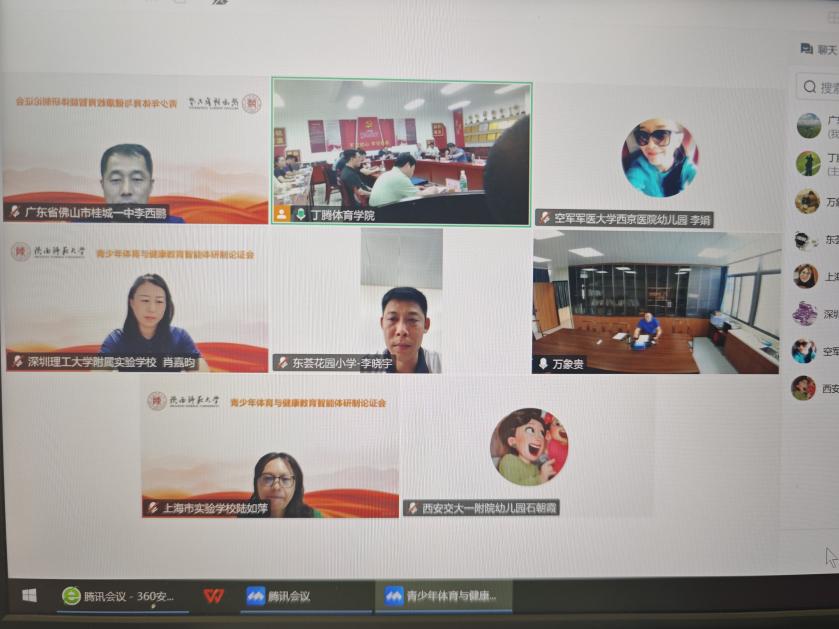

2025年7月9日,陕西师范大学青少年体育与健康教育创新团队在长安校区成功举办“青少年体育与健康教育智能体研究项目”专家论证会,西安交通大学第一附属医院幼儿园园长石朝霞线上参加。该项目旨在响应国家《教育强国建设规划纲要(2024-2035)》《“健康中国2030”规划纲要》和《数字化文件》战略部署,通过人工智能技术深度赋能体育与健康教育,破解当前青少年体质健康水平下滑、教育资源分配不均、科学运动干预不足等难题,推动体育与健康教育的数字化转型,助力实现“健康中国2030”“教育强国2035”和“体育强国”战略目标。

跨学科协同攻关,构建智能化教育新范式。论证会由陕西师范大学体育学院院长万炳军教授主持,汇聚了来自北京体育大学、西安交通大学、陕西师范大学等知名高校的专家学者,以及西安交大一附院幼儿园园长石朝霞在内的多所中小学校长和一线教师,形成了高校学者与基础教育实践者深度对话的高端学术平台。项目团队成员、在站博士后张新新详细阐述了研究项目的总体设计和研发进展。该项目面向当前我国青少年体质健康问题——“小胖墩”“小眼镜”“小豆芽”“小焦虑”——创新性地提出基于人工智能的"测-评-导-练-管"全流程闭环干预体系,实现体育与健康教育从经验驱动向数据驱动、从群体化向个性化的深刻范式变革。

技术创新突破,打造五维智能评估体系。项目的核心亮点在于创新引入体育教育思维链(CoT)决策引擎,模拟专家教学推理过程,结合自主研发的五维目标动态分析框架,涵盖技能掌握度、体能发展水平、运动负荷适应性、健康风险预警、参与动机与习惯等关键维度。在技术路径上,项目融合可穿戴设备、计算机视觉、物联网等前沿技术,实现对个体运动姿态、动作轨迹、生理负荷等多维度数据的实时、动态、无扰化采集,为每位学生生成高度个性化的运动处方与学习路径,真正实现"一生一策"的精准化教学干预。

专家高度评价,为教育数字化改革贡献智慧。与会专家学者和教育实践者对项目给予高度评价。北京体育大学运动人体科学学院张一民教授作为评审组长在反馈中指出,该项目准确把握了国家教育数字化战略方向,在理论创新、技术路径和应用前景方面均具有重要突破意义,为解决体育教育个性化难题提供了科学可行的"中国方案"。西安交大一附院幼儿园园长石朝霞及其他来自基础教育一线的校长和教师们结合实际教学经验,对项目的实用性和推广价值给予充分肯定,认为该智能体系能够有效突破优质体育师资和资源的时空限制,促进教育公平,让不同地区、不同条件的青少年都能享受到科学、个性化的指导。

西安交大一附院幼儿园园长石朝霞在专家论证会上做发言

石朝霞园长在发言中谈到:从事幼教工作这些年,我们始终在探索更科学、更生动的方式,让孩子们在运动中强健体魄、培养兴趣,而项目提出的“测-评-导-练-管”闭环体系,正好契合了我们长期以来因材施教的教育需求,尤其是个性化运动处方的理念,让我们看到了真正实现“每个孩子都能在适合自己的节奏中成长”的可能。我们深刻感受到,体育健康教育不只是让孩子跑跳打闹,更是在培养他们的规则意识、合作能力和抗挫折能力。作为一线实践者,我们愿意成为项目落地的“试验田”,带着孩子们一起体验科技与运动的碰撞,也会及时反馈实践中的收获与建议,让项目更贴近幼儿成长的真实需求,让每个孩子都能在科学的引导下,爱上运动、健康成长!

项目实施具有一定战略意义,助力青少年健康发展。陕西师范大学教师教育处副处长王恒超在发言中强调,该项目不仅是人工智能介入青少年体育与健康教育的综合实践研究,更是对接国家战略的研究举措。项目负责人万炳军教授在表态发言中表示,团队将认真吸纳专家意见建议,进一步优化研究方案,加快推进项目实施,力争达到项目实施的实践目标。

面向未来,构筑青少年健康成长智能基石。据悉,该项目依托陕西师范大学在教师教育领域的深厚底蕴和体育科学、人工智能、教育技术、生物医学工程等跨学科协同优势,致力于构建学生、教师、家长、管理者多方协同的大数据平台,实现个体健康档案持续更新、干预效果动态追踪、教学方案智能调优,形成数据驱动、持续迭代、责任共担的治理闭环。

专家一致认为,该项目的成功实践将照亮教育数字化改革的深水区,为青少年的健康成长构筑坚实的智能化基石,在推动我国从教育大国向教育强国转变的历史进程中发挥重要作用。