一.两个病例分享

首先给大家分享两个高龄患者心脏手术快通道麻醉的病例。

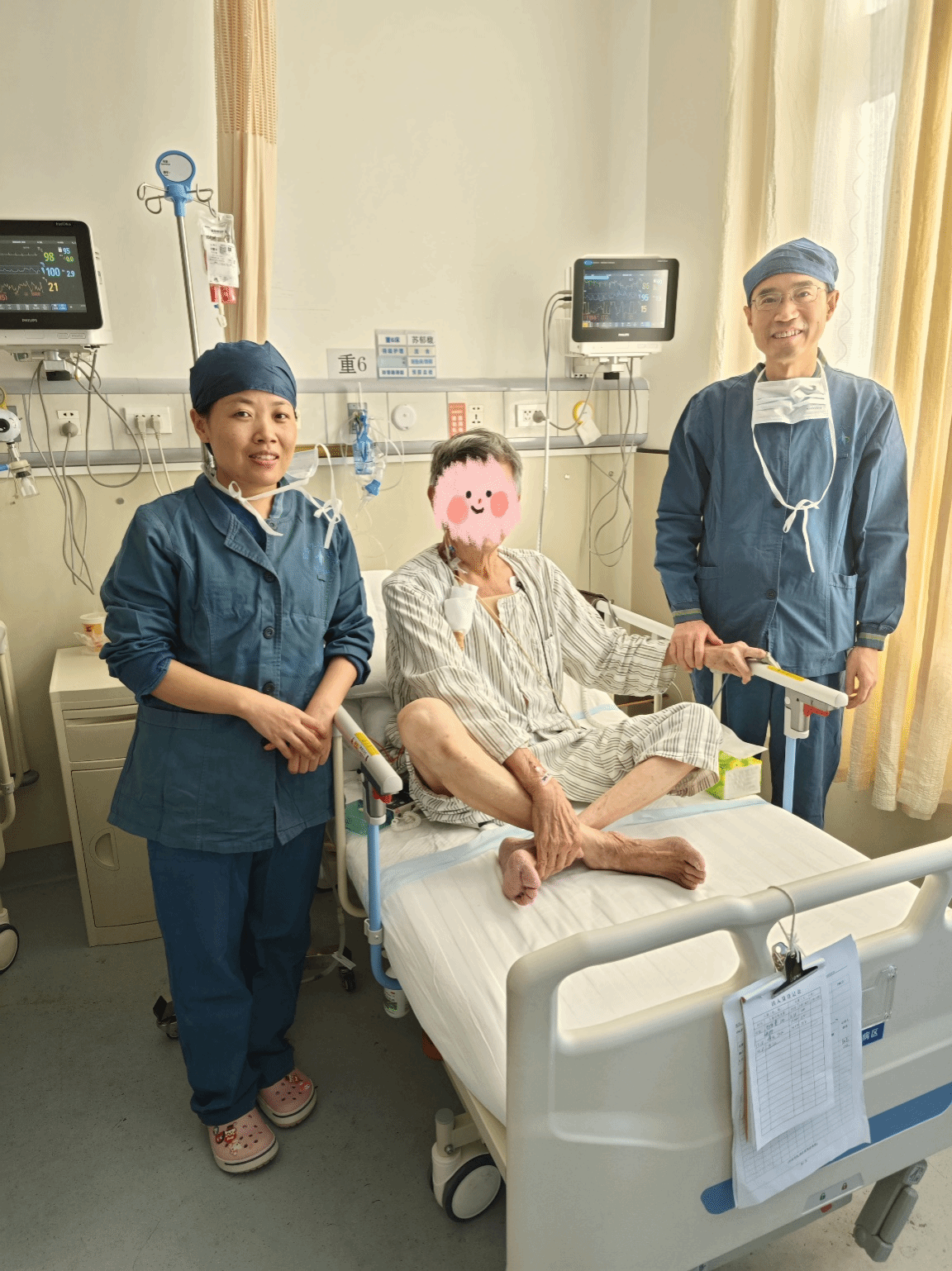

病例1:患者81岁,男性,因“间断胸痛1月余”入院。1月余前无明显诱因出现心前区疼痛,于外院行CAG示“冠脉多支病变”,诊断为“冠心病”,遂来我院行冠脉搭桥术。患者既往有30余年吸烟史,术前吸空气SpO2 90% ,血气PaO2 66.1mmHg,PaCO2 43.2 mmHg。近日在全麻下行“微创不停跳冠状动脉搭桥术”,手术历时2小时30分钟,术毕患者清醒、生命体征平稳,在手术室内拔除气管插管,安返病房。术后连续三天随访,生命体征平稳,自诉感觉良好,无明显疼痛和胸闷、气短等症状。

病例2:患者85岁,男性,因“胸痛、咳嗽伴双下肢水肿1月余”入院。患者1月余前无明显诱因出现胸痛,伴咳嗽、咳白色黏痰、双下肢水肿,就诊于我院行胸部CT示双肺下叶间质性肺水肿,右肺中叶及下叶背段支气管扩张,双侧胸腔积液、心包积液,UCG示EF值39%,风湿性心瓣膜病:二尖瓣中度狭窄并中度关闭不全、主动脉瓣少量反流、肺动脉高压(中度),心电图提示房颤(快速心室率)。既往有风湿性关节炎病史多年,颈部椎管内肿瘤切除术后。近日在全麻下行“微创二尖瓣置换+三尖瓣成形+左房血栓清除+左房减容”术,手术时间3小时,术毕麻醉医生充分评估患者心肺功能,待患者完全清醒、脱机脱氧观察15分钟后拔除气管导管,面罩吸氧SpO2可达99%,安返心外ICU病房,继续加强监护及循环、呼吸支持治疗。术后连续三天随访,生命体征平稳,三天后脱离面罩吸氧。

二.我院心血管手术的特点

上边两个病例仅仅是我们日常工作的缩影。我院心血管手术量大,年均3000例以上,其中主要包括单瓣膜手术、多瓣膜手术、不停跳搭桥手术、各种先心病、主动脉夹层手术等。患者病情复杂,术前多合并严重的循环、呼吸甚至多脏器功能障碍。近年来微创手术已经成为主要术式,与传统的正中劈胸骨开胸手术相比,微创手术即经右侧或左侧肋间小切口手术对患者创伤少,有利于患者康复。

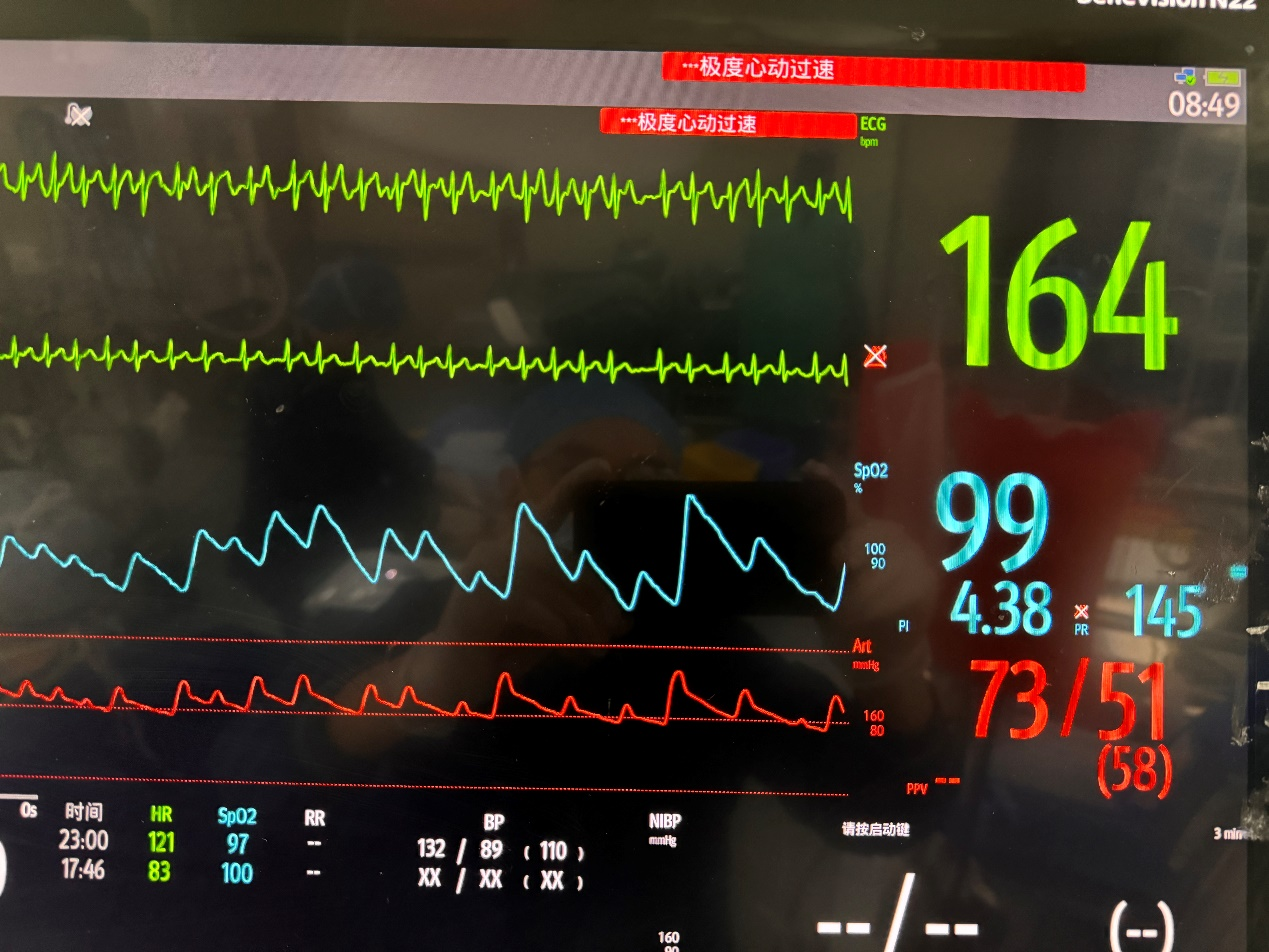

(图示:术前快速房颤的患者非常常见)

三.我院心血管手术麻醉管理的特色

针对大多数心脏手术患者心、肺功能差,合并症多,麻醉和围术期风险高的特点,我们制定了一系列麻醉和围术期管理策略,包括但不限于以下几个方面:

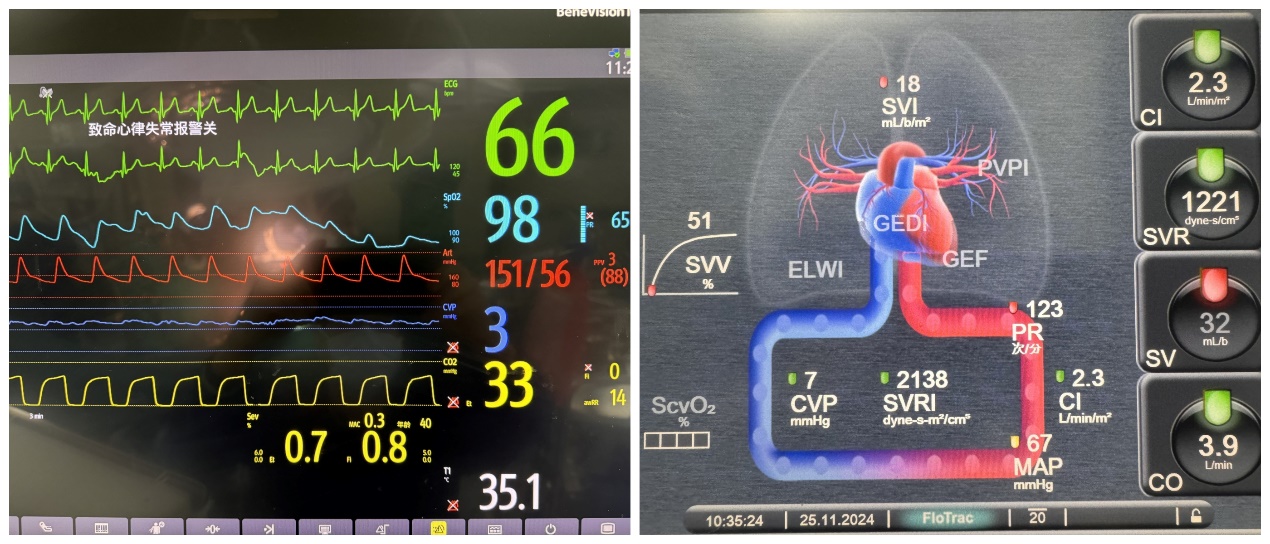

①循环管理:对于每一例患者,术前即制订术中每个阶段的血流动力学维护目标,包括诱导期、前后并行循环期、撤机后、冠脉近端吻合、远端吻合、苏醒期等阶段。最大限度降低心肌耗氧,维持前负荷、后负荷和心肌收缩力处于最佳状态,保证各个时期心、脑、肺、肾等重要脏器血供和氧供。

(图示:冠脉搭桥术吻合远端时血流动力学的最佳状态)

②呼吸管理:微创手术需要一侧肺塌陷,为术者提供良好的术野。为此,针对每例患者,我们制订最优的单肺通气和肺保护策略,包括精准的支气管插管或封堵器定位,动态调整潮气量、呼吸频率、呼气末正压,及时有效的肺复张等。

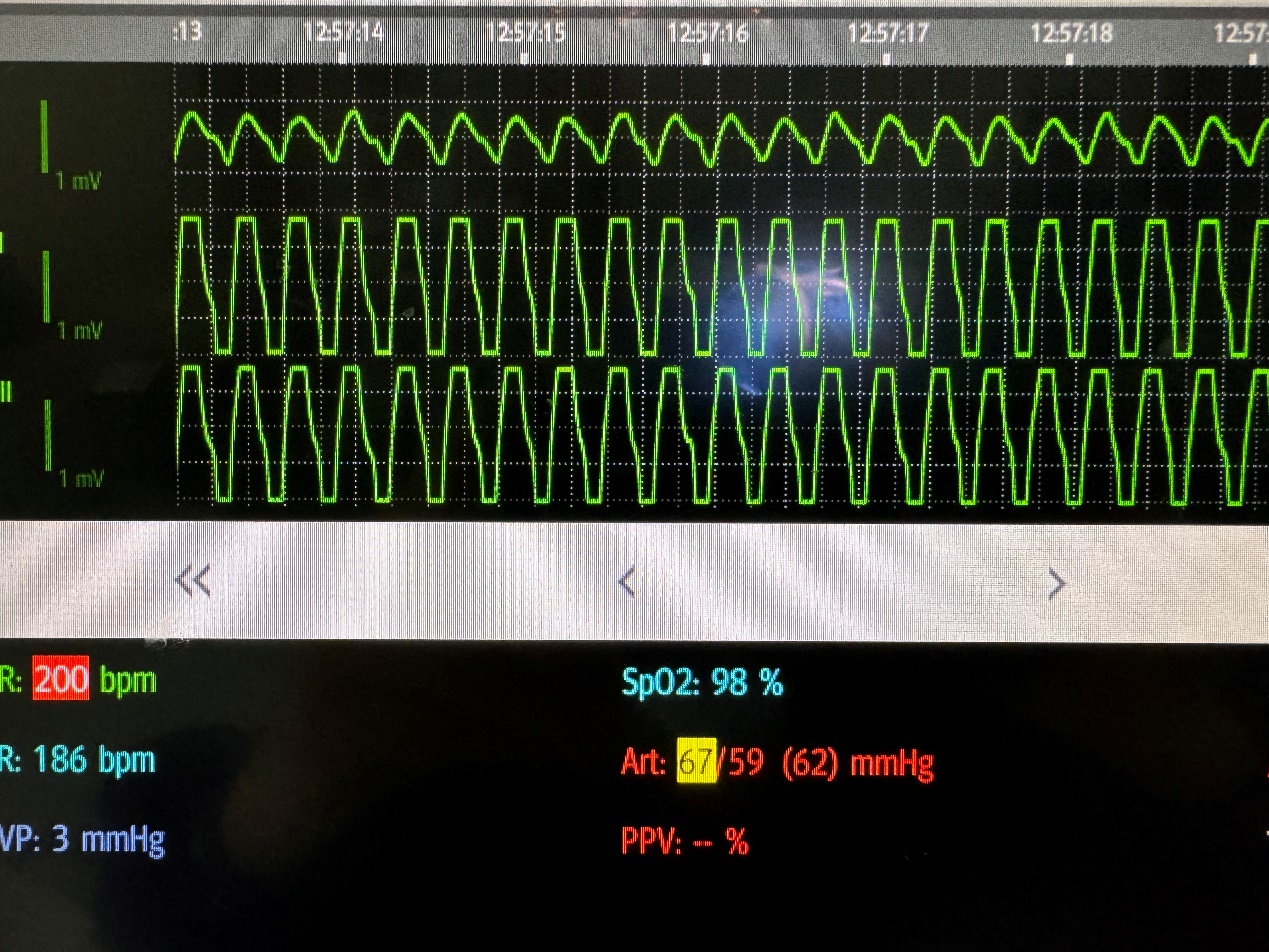

③心肌保护和防治心律失常:为预防房颤、传导阻滞、室速、室颤等各种心律失常的发生,我们常规一丝不苟进行心电监护和动态血气分析,早期发现可能的心肌缺血和电解质、内环境紊乱,一旦发现问题,及时纠正处理。

(图示:心脏复跳后的室性心动过速非常常见)

④良好的围术期镇痛:我们采用多模式镇痛、预防性镇痛为患者全程无痛化、舒适化提供可靠保障。常规实施超声引导下前锯肌或胸横肌平面神经阻滞,不仅明显减少围术期阿片药用量,而且为患者早期拔管、早期进食、早期下床、预防血栓等提供了坚实基础。

四.总结

以上围术期麻醉和管理策略最大限度保障了心脏手术危重患者的围术期安全,促进了患者早日康复。麻醉手术部全体医护秉承"厚德、博爱、精医、卓越"的精神,秉承以病人为中心的理念,不断提升技术和服务能力,不断追求卓越,将更多更好的理念和技术应用于临床,为危重病患者安全、舒适、平稳,快速渡过围术期保驾护航!