下肢动脉硬化闭塞的患者会出现下肢疼痛、发寒、行动不便等症状,如果病情不能得到及时的治疗,还可能出现下肢溃烂的症状,甚至会面临截肢,严重影响患者的生活生存质量。近日,西安交大一附院神经外科陈伟教授团队成功为一位患有下肢动脉硬化闭塞的患者进行了脊髓电刺激治疗(俗称“血管起搏器),通过电刺激不仅有效缓解了疼痛,同时扩张血管,改善血供,降低截肢率。

下肢血管闭塞,跛行伴疼痛,张先生彻夜难眠

患者张先生,59岁,脑梗、高血压史10余年,心梗病史5年,3月前曾行PCI术,术后长期口服抗凝药物。1月前无明显诱因出现右下肢间歇性跛行伴疼痛,下肢发凉,休息可缓解,就诊前于其他科室行CTA检查,结果提示:右侧股深动脉、腘动脉、胫前、胫后动脉闭塞。后行下肢动脉血栓清除术+下肢动脉球囊成形术,术后症状无明显改善,疼痛,下肢冰凉、足底发黑,刺激无反应,足背部破溃,花斑水疱形成。为了寻求进一步的治疗办法,经多方了解找到交大一附院神经外科陈伟教授,陈教授详细评估患者病情后,建议行脊髓电刺激手术治疗。

术前多学科会诊,制定手术方案

随后为患者安排入院,入院后陈教授组织了院内多学科会诊(神经外科,周围血管科,骨科),对患者的情况进行了全面评估,专家组考虑患者虽然已行下肢血栓清除术,但下肢血管仍然存在闭塞不通的问题,下肢缺血,足部皮肤呈黑紫色,皮温很低(右足脚趾24.1℃),出现足部干性坏疽的情况,坏疽范围也逐渐扩大,为防止患者的坏疽面再次扩大,应尽快行“脊髓电刺激术”一期体验治疗。

“脊髓电刺激”改善下肢缺血症状,减轻疼痛

10月25日,陈伟教授团队成功为张先生进行了“脊髓电刺激术”治疗,通过植入脊髓硬膜外腔的电极,给予临时电刺激,术后第二天患者右侧足趾皮温(26.7℃)明显上升,疼痛感减轻,干性坏疽部位再未明显扩散,足部皮肤颜色变淡。

电极植入三天后,患者对电极刺激效果满意,检查指标明显好转,遂行刺激器植入手术。术后为患者开启了脊髓电刺激,电刺激植入三天后下肢供血明显改善,可见患者下肢水肿消失、足部温暖(足趾皮温30.1℃)、疼痛缓解,紫肿明显减轻,毛细血管再次充盈。足部黑紫色皮肤变为淡紫色,足背部的水疱结痂,坏疽面未再扩散,术前因坏疽发白的第1趾血运恢复,指甲逐渐红润。

疾病科普:

下肢动脉硬化闭塞症是由于下肢动脉粥样硬化斑块形成,引起下肢动脉狭窄、闭塞,进而导致肢体慢性缺血。随着社会整体生活水平的提高和人口的老龄化,下肢动脉硬化闭塞症的发病率逐年提高。发生下肢动脉闭塞后患者会出现下肢疼痛、发寒、行动不便等,主要导致下肢动脉硬化闭塞症的原因,比如高血糖、高血脂、肥胖等。患有下肢动脉硬化闭塞症后会令病人行动不便,行动过程中会出现双腿疼痛,若病情不能得到及时的治疗,供应肢体的血运一旦完全闭塞,很快引起缺血梗塞。如果循环不能迅速重建,截肢将再所难免。然而不全闭塞,可以不行截肢,但患者运动或静止时常伴严重疼痛,甚或因此放弃运动。通过血管外科手术来解除痛苦不适用于所有患者,一些患者为了摆脱疼痛最终还是选择截肢。这不仅损害了患者的身体健康,还会加重他们的精神压力,表现出急躁、易怒甚至消极、悲观等情绪,因此,对患者而言,正确地选择治疗副作用小、方便、效果好且安全的治疗尤为重要,及早干预治疗,让患者减轻痛苦,享受高质量的生活。

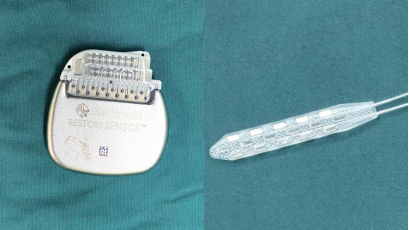

脊髓电刺激治疗也称“血管起搏器”,通过植入如火柴盒大小的血管起搏器(神经刺激器)产生温弱电脉冲,沿着细软电极导线传递,电脉冲干扰阻断脊髓和大脑之间的疼痛信号,从而缓解疼痛。同时,温弱电脉冲会抑制交感神经并兴奋副交感神经,使对应神经支配的血管扩张,从而改善缺血症状,降低截肢率,极大地提高患者地生活质量。

随着脊髓电刺激的发展,它的适应症不仅用于下肢缺血症状,减轻疼痛,对于慢性顽固性疼痛:带状疱疹后遗神经痛、腰椎术后疼痛综合征( FBSS)、复杂性区域疼痛综合征( CRPS)、周围神经损伤性疼痛、慢性神经根性疼痛、交感神经相关性疼痛、痛性糖尿病周围神经病变、顽固性心绞痛(经规范内外科治疗无法缓解)、内脏痛、多发性硬化引起的神经痛、放化疗引起的痛性神经病变、脑卒中后疼痛、脊髓损伤后疼痛、神经根(丛)性撕脱伤、癌性疼痛等均有疗效。