9月21日,中华医学会第二十七次全国心血管病学学术会议、第二十三次介入心脏病学大会、2025长安心血管病学大会在西安圆满落下帷幕。本次大会共有207场次的1099个学术报告,吸引了众多心血管领域的专家学者,围绕创新器械、临床研究、学科建设等热点议题展开深入探讨。会议的成功举办,不仅为学术界搭建了宝贵的交流平台,也为推动我国心血管医学的高质量发展注入了新能量,为医学创新与临床实践的深度融合提供了强大动力。第二十八次年会将于明年在广州召开。

以“心”为媒汇聚长安 搭建高效学术平台

谈及今年三大会议联合举办的契机,大会执行主席、西安交通大学第一附属医院袁祖贻教授表示,中华医学会心血管年会(CSC)每年轮址举办,如同“医学界的奥运会”,今年落地西安,既是被这座千年古都深厚的文化底蕴所感染,也体现了西安在心血管疾病诊疗和学科发展方面的积淀;第二十三次介入心脏病学大会(CIT)历经22年发展也将开启新的征程;而长安心血管病学大会(CIC)自十六年前在西安生根,已经成为西北地区乃至全国具有影响力的品牌学术平台。“我们希望通过整合资源,提高办会效率,让同道们避免重复的舟车劳顿,一次参会就能满载而归。”天时地利人和,集中资源高效办会,一场融合创新、传承、学术与友谊的年度盛会就此启幕。

开幕式现场嘉宾云集

结合特色内容互补 全面展现领域进展与硕果

袁祖贻教授进一步介绍,此次联合办会并非简单叠加,而是在内容上各有侧重,互为补充。CSC作为学会年会,内容覆盖心血管各专业学组,展现学科全貌与年度进展,9月19日,会场高朋满座共同见证大会开幕。CIT聚焦介入心脏病学核心领域,保持其“精专深”的传统,9月20日,CIT 2025开幕式暨纪念讲座让大会气氛再掀高潮。CIC延续“既顶天又立地”的理念,紧跟学科热点前沿,同时强调面向基层和临床;在整体日程设计上结合各自特色找准定位,设置了一系列主题鲜明的学术专场。“我们不仅关注‘高精尖’,更注重‘用得上’,希望能满足不同层级参会人员的需求,将这些最新知识转化为可落地的临床能力。”

亮点纷呈 大会精彩回顾

多会合一,内容更为丰富,规模更为隆重。本次大会致力于搭建一个更加开放的平台,打破学科间的界限,议题覆盖广泛。

传递领域最新声音:主旨论坛、基础研究论坛、心血管创新与转化论坛、心血管互联网与人工智能论坛等专场,集中展示本年度心血管领域的重大进展、重要临床试验结果及临床指南的修订与变更,探讨人工智能在心血管领域的应用,分享生物医药最新进展、新药临床试验数据等前沿内容。

主旨论坛讲者风采

解读重要指南与共识:指南与热点争鸣专场邀请十余位专家,围绕《经皮冠状动脉介入治疗指南(2025)》《急性肺栓塞诊断和治疗指南(2025)》《冠状动脉功能学临床应用专家共识》等重要指南与共识展开解读与点评,为与会人员带来了极具价值的学术启发。

强化基层及青年医师教育培训:在教育培训方面,大会延续多年优良传统,设立大量面向基层和青年医师的培训专场,如青年论坛、继续教育论坛、青年英语演讲交流论坛等,推动跨学科交流与技术实操培训;今年尤其加强了对高质量临床研究及随机对照试验方法学的培训,多维度赋能成长。

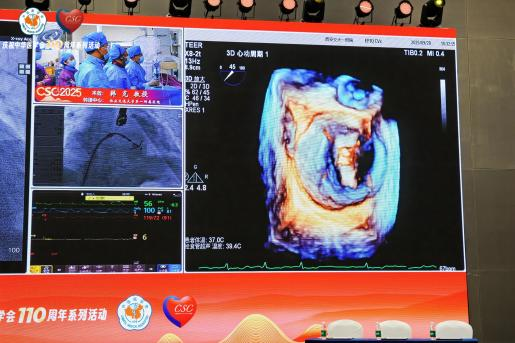

此外,本次大会首次推出CSC官方会刊,每日更新会议精华,成为参会者的“学术导览”。手术演示则邀请专家实时点评,围绕手术难点、操作技巧、器械选择等关键问题展开深入探讨,提供了宝贵的学习机会。同时,大会还与ACC、EuroPCR等国际权威机构展开深度合作,搭建多个国内国外合作平台与项目。

手术演示部分精彩瞬间

各会场内座无虚席,讲台上专家们倾囊相授,参会者们则全神贯注,认真聆听记录,让会议的教育意义得到最大化体现。至此,在“传承创新、融合发展”的氛围中,中华医学会第二十七次全国心血管病学学术会议、第二十三次介入心脏病学大会、2025长安心血管病学大会圆满收官。

部分会场剪影

作为国内心血管领域的核心交流平台与风向标,本次大会致力于全面展现我国心血管防治事业的最新成果与研究进展。奋进笃行,思想的火花在此交汇;勠力同心,智慧的激流碰撞交融。这既是一场共享成果的盛会,更是一次向上攀登的契机,站在新起点,大会将以更昂扬的姿态,推动我国心血管事业迈向更高峰。

期盼下一次学术交流的火花更加耀眼。2026,广州再会!