为深入践行《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》及《健康中国行动(2019-2030年)》中关于“丰富安宁疗护服务内涵,重视心理支持和人文关怀”的号召,8月27日,西安交通大学第一附属医院陆港院区肿瘤放疗科在科室安宁疗护项目中,成功举办了一场主题为“绘叙心语”的表达性艺术疗愈体验活动。本次活动在医院肿瘤放疗科的精心策划与组织下进行, 在张晓智主任及李茸护士长的大力支持下进行, 旨在通过非语言的创造性表达,为患者、家属及医护人员提供一个心理减压、情感支持、连接彼此的心灵港湾,是科室在提升人文关怀服务质量方面的又一次积极实践。

政策引领,温暖启程

活动伊始,西安交通大学第一附属医院陆港院区肿瘤放疗科副护士长曹旭欢老师发表了温暖而有力的开场致辞。她首先代表科室对参与活动的患者、家属及医护人员表示欢迎,并强调了心理社会支持在安宁疗护中的重要性。她指出:“国家政策持续强调要为患者提供全人、全家、全程、全队的‘四全’照护,而心灵的安宁与情绪的舒解是提升生命质量的核心。今天这场艺术疗愈活动,正是一次将政策要求转化为温暖实践的尝试。它无关艺术技巧,只关乎真诚的表达。希望大家暂时放下病痛与身份,让手中的色彩与线条成为心灵的代言人,在这场创作之旅中,遇见最真实的自己,感受彼此无声的支持。”

规范先行,安全护航

在活动开始前,心理咨询师朱翌瑛老师和王慧老师郑重向所有参与者讲解了活动保密协议与伦理准则。

为确保活动在一个安全、信任、受保护的环境中进行, 朱翌瑛老师郑重说明:“这是一个安全、受保护的空间,”朱翌瑛老师强调,“今天在此分享的所有故事和个人的感受,都将遵循严格的保密原则,仅用于本次疗愈目的。您的每一次分享、每一份感受都值得被尊重和保护。我们鼓励大家沉浸体验,但始终遵循‘自愿参与’原则,您可以自由决定分享的程度。”这番讲解为活动奠定了安全、信任、尊重的基调,让参与者得以安心敞开内心。

心理咨询师王慧老师介绍了伦理准则并打消了大家的顾虑, 她提到:“今天这场艺术疗愈活动没有任何“画的好不好”的标准, 也没有任何“像不像”的要求。这不是一场美术比赛, 而是一场与自己的心灵对话。您只要尊重自己当下的感受, 随心而画, 每一种表达都是独特的, 都是有价值的。”这一环节明确了团体规则, 有效缓解了参与者的顾虑, 为深度参与奠定了基础。

深度体验:三阶艺术之旅,开启心灵对话

接下来, 活动在心理咨询师余金墨老师的带领下,循序渐进,逐步深入。

第一阶:聆听内在, 绘就「生命树」——探索内在力量。

在舒缓的冥想音乐中,余老师以温和的话语引导大家闭目放松,与内心对话:“想象有一缕光从头顶落下,慢慢流遍全身……现在,试着感受心里最柔软的地方,那里或许藏着你对‘生命’的模样——把它画成一棵树,不用管像不像,只要是你感受到的就好。” 参与者们沉静作画,笔下的树木形态各异,有的树木根系盘结坚韧,有的树木枝叶向阳而生, 有的树木果实丰硕累累。一位患者分享:“现在正好是初秋,我画了家里的苹果树,往年每到这个时候, 家里人都一起收苹果, 热闹的很。 我想起了老家和亲人,生病后,他们给了我非常大的帮助,他们是我最大的支撑。”活动后现场评估表显示,这一环节中,85%的参与者表示“通过‘生命树’,想起了很久没在意的温暖记忆,也把自己的希望和情感寄托在这生命树上”。

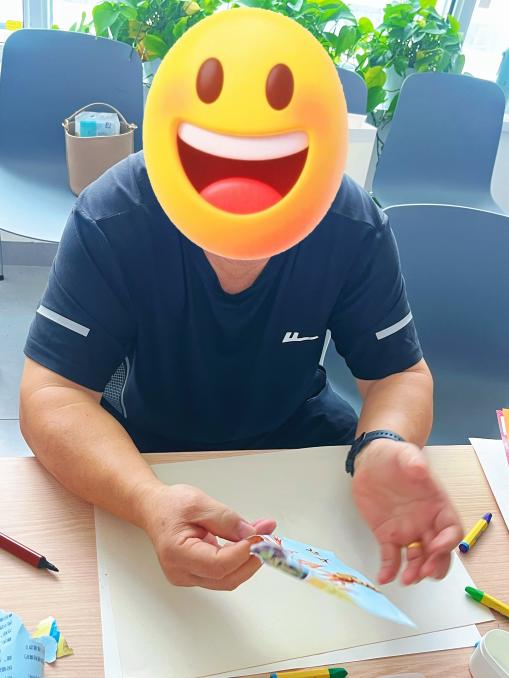

第二阶:音乐共绘,互动「传笔」—— 接纳不确定性

此环节充满互动与惊喜,随着不同节奏的音乐,参与者在画布上自由涂鸦。余老师引入核心互动:“现在,请停下笔,将它传递给右边的伙伴,我们传递画笔继续在画布上创作。” 张叔叔刚用绿色的画笔画了半只飞鸟,画笔就被传到右边李阿姨手里, 张叔叔只好用左边王叔叔传来的蓝色画笔画了几片云。 张叔叔起初有些“无奈”,但看着飞鸟站在云里的模样,突然笑了:“本来想画它孤单飞,现在倒像有人托着它,挺好。”余老师适时引导:“就像我们的生活,总有突然‘传过来的画笔’,但说不定,这‘不可把控’里藏着惊喜。”现场不少人若有所思,有人在评估表的“感受”栏写下:“原来‘不确定’也不是坏事。”这一设计巧妙模拟了生命中不可控与接纳的部分。笔在众人间来回流转,每一张画布都逐渐被丰富的色彩和线条覆盖。一位医护人员感悟道:“刚开始不习惯传笔带来的‘失控’,但后来发现,别人递来的颜色有时反而让画面更精彩了,这很像我们医患携手的过程。”

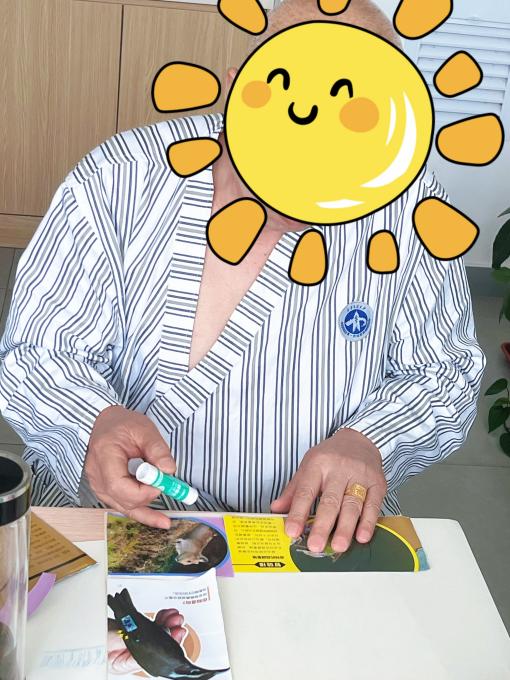

第三阶:杂志拼贴,重构「新图景」—— 表达希望与愿景

最后环节,余老师请大家翻阅各类杂志,撕下能引起共鸣的图像或文字,重新拼贴成一幅富有个人意义的作品。余老师鼓励道:“无需逻辑,听从直觉。这些碎片如同生活经历,您可以按自己的意愿,赋予它们新的秩序和意义。” 参与者们专注挑选、裁剪、粘贴,创作出充满隐喻的作品:有象征远方的风景、代表团圆的家庭照、寓意坚韧的植物等。此过程无声却有力地促进了情感的外化与整合。

现场评估:观察与反馈印证疗愈价值

效果评估通过多维度自然观察进行:

· 过程观察: 科室成员观察到,随着活动深入,参与者面部表情愈发柔和,笑容增多,彼此间非语言互动(如点头、微笑)频繁。

· 作品分析: 作品普遍呈现出从初阶的个体探索,到二阶的互动融合,再到三阶的希望表达的积极趋势。

· 即时反馈: 分享环节,参与者踊跃表达:“画完心里轻松了很多”、“第一次发现不用说话也能感到被理解”、“和医护工作者一起画画,感觉距离更近了”。

· 评估数据:92%的参与者认为“心情明显放松”, 88%表示愿意再参加类似活动。

总结与展望

本次表达性艺术疗愈活动,通过结构化的创造性体验,成功为患者、家属及医护人员构建了一个安全、支持性的沟通与情绪释放平台。它不仅是对国家安宁疗护政策中人文关怀要求的具体响应,也展现了西安交通大学第一附属医院肿瘤放疗科在创新服务模式、提升生命质量方面的不懈努力与专业温度。科室表示,未来将继续深化此类非药物疗法的应用与研究,让更多人在艺术中获得心灵的慰藉与力量。