肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,ICC)是第二位原发性肝脏恶性肿瘤,起源于胆管上皮细胞,约占所有肝癌的20%,ICC发病较为隐匿,侵袭性极强。手术切除是治疗 ICC的最有效手段,但仅有20% ~30%的患者存在根治性切除的机会,术后5年生存率始终在20% ~35%。ICC预后极差,不可切除的 ICC患者中位总生存期仅为11.7个月。通过局部联合全身系统治疗,将首诊时不可切除的ICC转化为可切除,能够使患者获得根治性手术机会,从而使患者获得长期生存,转化治疗成为ICC治疗的重要方向。西安交通大学第一附属医院肝胆外科依托学科优势,针对首诊时不可切除的ICC通过多手段实施转化治疗,降期后创造手术根治性切除机会,为中晚期ICC患者带来希望。近年已成熟开展多例中晚期ICC患者转化治疗,积累了丰富的诊疗经验,现分享一例典型病例。

01.基本情况

患者:女性,62岁

主诉:发现肝占位2月余

现病史:2月前无明显诱因出现右腹部疼痛,于当地医院住院治疗,住院期间行MR提示:肝右叶S7段占位,考虑胆管细胞癌并部分坏死,临近肝内胆管受侵;轻度肝硬化,现为求进一步治疗遂来我院就诊,期间神志清,精神一般,食纳一般,夜休可,二便如常,近1月余体重下降5kg。

既往史:乙肝病史10年余(未行抗病毒治疗),10年前行食管胃底静脉曲张套扎术,脾切除术。

02.体格检查

腹部外形正常,无腹壁静脉曲张,无胃型,无肠型及无蠕动波,腹软,腹部压痛:无压痛,无反跳痛,腹部未触及包块,肝脏肋下未触及,胆囊未触及,Murphy 氏征阴性,脾脏肋下未触及,腹部叩诊呈鼓音,肝区无叩击痛,肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,听诊肠鸣音正常

03.辅助检查

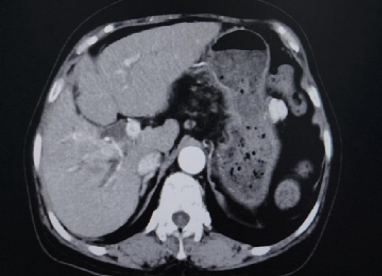

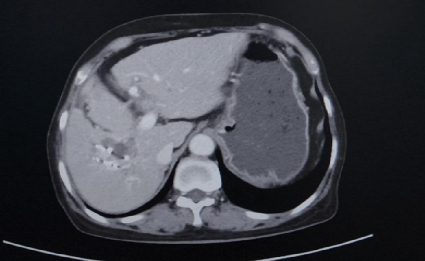

CT(2025.2.18):1、肝右叶异常强化团块影伴周围胆管扩张,考虑肝内胆管癌可能性大,门静脉右支充盈缺损影,考虑癌栓形成。2、脾脏缺如;胆囊、胰腺、双肾及双侧肾上腺未见明显异常

超声提示:肝内低回声区,考虑肝右叶胆管Ca,门静脉右支Ca栓形成

实验室检查:白介素6:10.2pg/mL;凝血酶原时间:15.5s;纤维蛋白原含量:4.34g/L;谷草转氨酶:67U/L;谷丙转氨酶44U/L;总胆红素:10.2umol/L;白蛋白:33g/L;PIVKA-Ⅱ:224.47mAU/ml;高灵敏乙型肝炎病毒DNA定量:<1.00E+001 IU/ml

入院诊断:1.肝内胆管癌伴门静脉右支癌栓;2.病毒性肝炎慢性乙型;3.肝炎后肝硬化。

05.治疗方案

经多学科(肝胆外科、肿瘤科、肝病内科、影像科,放疗科,病理科等)MDT讨论:鉴于该患者为肝内胆管癌合并门静脉右支癌栓,左叶体积偏小,行右半肝切除后残余肝脏体积不足,为外科学意义上的不可切除,存在转化治疗机会,ECOG评分1分,Child Pugh评分:A级,建议给予“TACE+粒子植入+免疫治疗(普特利单抗)+靶向治疗(仑伐替尼)”联合治疗,目的是稳定并控制疾病进展,拟达到的最佳效果为:通过转化治疗争取获得R0切除的机会,再给予术后辅助治疗来降低复发风险。

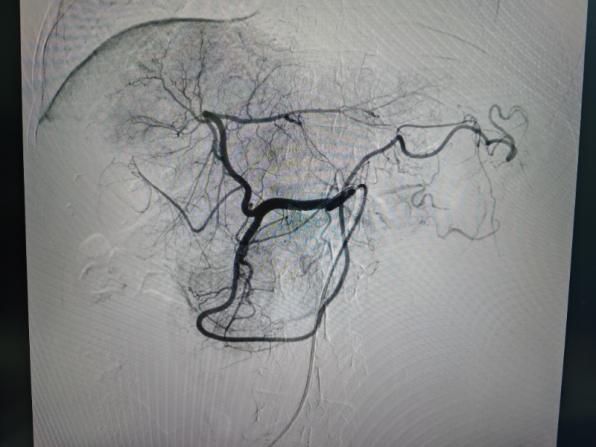

06.转化治疗实施

2025年2月20日按照治疗计划,王瑞涛副主任医师行精细化经导管肝动脉化疗药物灌注栓塞术(TACE),术中彻底栓塞肿瘤供血分支动脉,并注入碘化油及化疗药物杀灭肿瘤,术后患者耐受尚可,肝功轻微波动。TACE术后12天(2025年3月5日)经过术前评估,张晓刚主任医师行腹腔镜门静脉右支结扎+放射性粒子植入术,进一步控制肿瘤同时促进肝左叶增大,TACE术后17天(2025年3月10日)开始给予口服靶向药(仑伐替尼)联合免疫治疗(普特利单抗)。

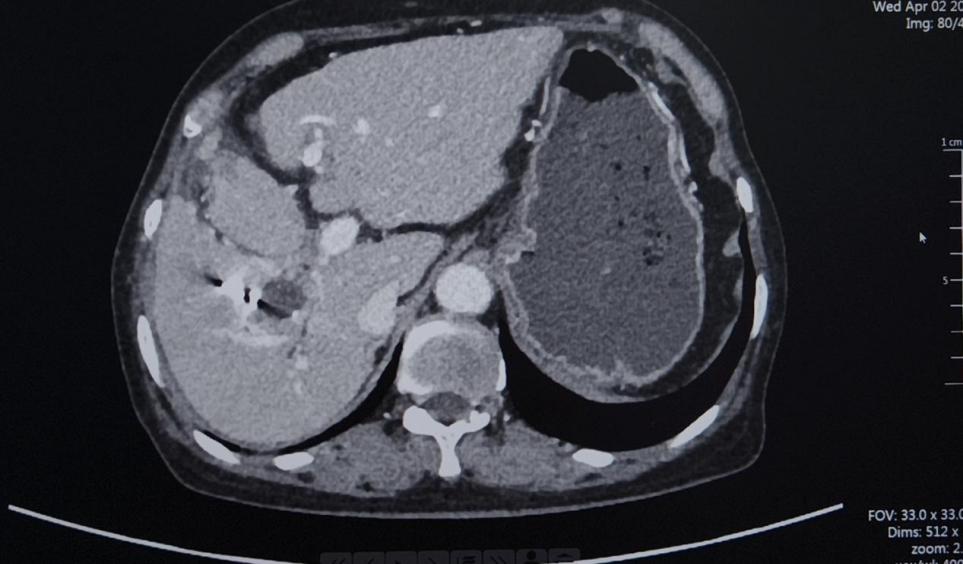

TACE术后28天影像学检查

与2025-02-18日腹部增强片对比示:1.肝右叶多发低密度结节,考虑胆管癌,最大病变内多发颗粒状致密影,考虑介入术后改变,较前病变内坏死增多。肝中静脉局部走行于病灶边缘,管腔未见明显受侵。2.门脉右支起始处少许癌栓,远端未见显影,考虑治疗后改变。3.脾脏缺如;胆囊继发性改变,胆囊窝积液。肠系膜间可见多发稍大淋巴结。

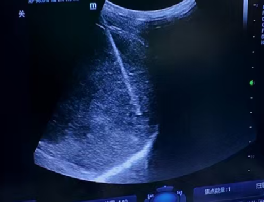

超声示:肝右叶片状稍高回声区,结合病史考虑术后改变。

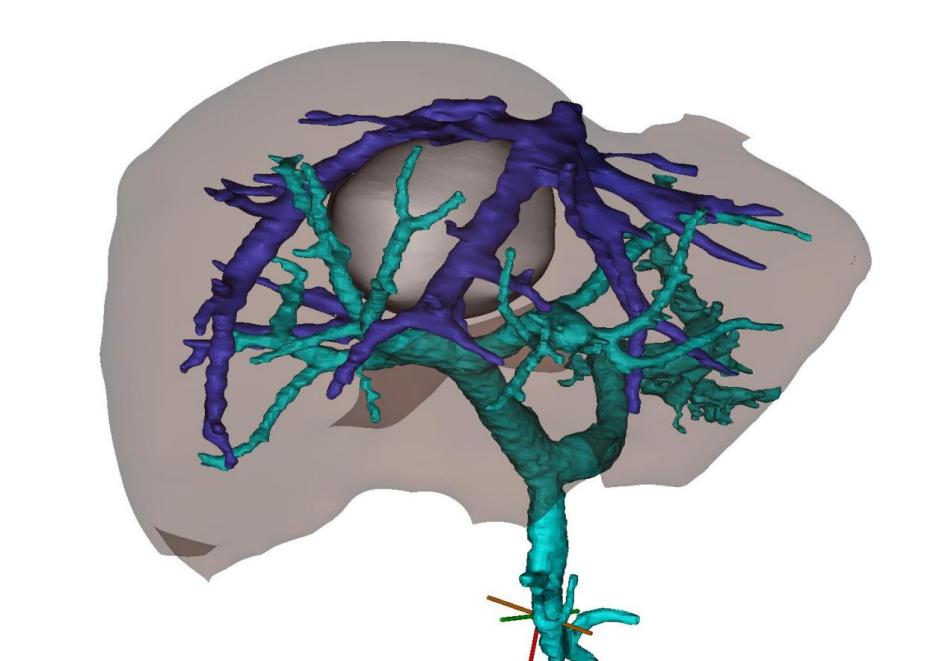

经过三位重建,评估肿瘤体积缩小,肝左叶体积增大,全身PET-CT评估门脉癌栓没有活性,与家属充分沟通病情后决定行手术切除。

07.手术治疗

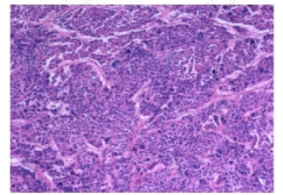

2025年4月9日张晓刚主任医师主刀下行腹腔镜探查,发现肝脏周围粘连较重,肝脏质地较脆,存在轻度肝硬化,断面易渗血,遂中转开腹,行右半肝+右侧尾状叶+右侧肾上腺+胆囊切除术,手术顺利,术中出血约300ml,未输血,手术历时3小时。术后平稳恢复,1周后顺利出院。术后病理:“右叶”肝块状型低分化癌伴大片坏死,未侵及被膜。结合免组染色提示考虑低分化胆管细胞癌,片内结构符合治疗后改变,肝剥离面未见癌组织,“门脉癌栓”未见肿瘤活性, “右侧”肾上腺组织,胆囊慢性炎。

08.术后辅助治疗

术后3周开始继续“普特利单抗+仑伐替尼”方案治疗,并维持至今,耐受良好,规律门诊随诊6月,肿瘤标志物CEA、CA-125等均为阴性,B超、CT等影像学检查均未见肿瘤复发。

治疗经验分享

(一)ICC核心疾病特点

1. 疾病定位与发病率:作为第二位原发性肝脏恶性肿瘤,起源于胆管上皮细胞,约占所有肝癌的20%,临床发病隐匿,早期难以察觉。

2. 治疗局限性与预后:手术切除是唯一可能根治的手段,但仅20%-30%患者初始具备根治性切除机会;术后5年生存率仅20%-35%,不可切除患者中位总生存期更短(仅11.7个月),整体预后极差。

3. 病情复杂性关联:常与慢性肝病(如乙肝、肝硬化)相关,易侵犯肝内胆管、门静脉形成癌栓,进一步降低手术切除可能性,如本例患者初始即合并门静脉右支癌栓,属于外科学不可切除范畴。

(二)ICC治疗关键方向——转化治疗的重要性

1. 转化治疗的核心价值:对于首诊不可切除的ICC,通过“局部治疗(TACE、放射性粒子植入、门静脉结扎等)+全身系统治疗(免疫+靶向)”联合方案,可实现肿瘤降期、控制癌栓活性、促进残余肝脏代偿性增大,将不可切除ICC转化为可切除状态,为患者争取根治性手术机会,是当前ICC治疗的核心突破方向。

2. 本例转化治疗的启示:采用“局部介入+局部手术+免疫靶向”的多手段联合模式,既通过TACE、粒子植入直接杀灭肿瘤细胞、控制肿瘤血供、灭火门脉癌栓活性,又通过门静脉结扎促进肝左叶增大以满足手术切除后的肝功能需求,同时以“普特利单抗+仑伐替尼”靶向免疫联合治疗抑制肿瘤全身进展,最终实现病理学完全缓解,验证了多学科协作下个体化转化方案的有效性。

(三)ICC治疗的其他关键要点

1. 多学科协作(MDT)的必要性:ICC病情复杂,需肝胆外科、肿瘤科、肝病内科、影像科等多科室协同,从初始评估、转化方案制定到手术时机选择、术后随访,均需综合多维度意见,避免单一科室诊疗的局限性,本例治疗全程以MDT为指导,是转化治疗成功的重要保障。

2. 术后辅助治疗与随访:即使实现R0切除,ICC术后复发风险仍较高,术后需继续全身治疗(如本例的免疫+靶向方案)以降低复发率;同时需长期规律随访,通过肿瘤标志物(CEA、CA-125等)与影像学检查(B超、CT)监测病情,尽早发现复发迹象。

3. 基础肝病管理的意义:如本例患者的乙肝病史未规范抗病毒治疗,可能增加ICC发生风险与治疗难度,提示临床中需重视ICC患者基础肝病(乙肝、肝硬化等)的管理,通过抗病毒、保肝等治疗改善肝功能,为抗肿瘤治疗创造更好条件。

(四)尽管肝内胆管癌恶性度高、可切除率低、预后差,团队经过凭借多年深耕, 精准洞察中晚期肝胆肿瘤的复杂特性,精心构筑起一套 “精细化诊断 — 多手段转化 — 最终手术切除/移植 — 长期辅助治疗及随访”的全流程综合治疗堡垒,为患者量身定制从早期隐患筛查,到术后漫长康复之路的全程守护方案,如同在黑暗中为患者点亮希望灯塔,让中晚期肝胆肿瘤患者的生存率与生活质量得以显著跃升。

团队开创性地提出以转化治疗后手术切除为战略核心的综合攻略,在近十年的砥砺奋进中,一路披荆斩棘,收获了累累硕果,为那些几乎陷入绝境的中晚期肝胆肿瘤患者硬生生撕开了一道重生的裂口。为近两千例中晚期肝胆肿瘤患者精心雕琢个体化转化治疗方案,约40%的患者通过转化治疗,成功获得手术机会,结合术后辅助治疗,患者生存期显著延长,生活质量切实改善,也为专科团队积累了丰富临床经验。